Contributi sulla famiglia

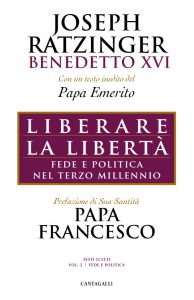

Pubblichiamo la prefazione scritta da Papa Franceso al libro che raccoglie gli scritti del Pontefice emerito Benedetto XVI su fede e politica: Liberare la libertà. Fede e politica nel terzo millennio. (Editrice Cantagalli).

Il rapporto tra fede e politica è uno dei grandi temi da sempre al centro dell’attenzione di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI e attraversa l’intero suo cammino intellettuale e umano: l’esperienza diretta del totalitarismo nazista lo porta sin da giovane studioso a riflettere sui limiti dell’obbedienza allo Stato a favore della libertà dell’obbedienza a Dio: «Lo Stato – scrive in questo senso in uno dei testi proposti – non è la totalità dell’esistenza umana e non abbraccia tutta la speranza umana.

L’uomo e la sua speranza vanno oltre la realtà dello Stato e oltre la sfera dell’azione politica. Ciò vale non solo per uno Stato che si chiama Babilonia, ma per ogni genere di Stato. Lo Stato non è la totalità. Questo alleggerisce il peso all’uomo politico e gli apre la strada a una politica razionale. Lo Stato romano era falso e anticristiano proprio perché voleva essere il totum delle possibilità e delle speranze umane. Così esso pretende ciò che non può; così falsifica ed impoverisce l’uomo. Con la sua menzogna totalitaria diventa demoniaco e tirannico».

Successivamente, anche proprio su questa base, a fianco di San Giovanni Paolo II egli elabora e propone una visione cristiana dei diritti umani capace di mettere in discussione a livello teorico e pratico la pretesa totalitaria dello Stato marxista e dell’ideologia atea sulla quale si fondava.

Perché l’autentico contrasto tra marxismo e cristianesimo per Ratzinger non è certo dato dall’attenzione preferenziale del cristiano per i poveri: «Dobbiamo imparare – ancora una volta, non solo a livello teorico, ma nel modo di pensare e di agire – che accanto alla presenza reale di Gesù nella Chiesa e nel sacramento, esiste quell’altra presenza reale di Gesù nei più piccoli, nei calpestati di questo mondo, negli ultimi, nei quali egli vuole essere trovato da noi» scrive Ratzinger già negli anni Settanta con una profondità teologica e insieme immediata accessibilità che sono proprie del pastore autentico. E quel contrasto non è dato nemmeno, come egli sottolinea alla metà degli anni Ottanta, dalla mancanza nel Magistero della Chiesa del senso di equità e solidarietà; e, di conseguenza, «nella denuncia dello scandalo delle palesi disuguaglianze tra ricchi e poveri – si tratti di disuguaglianze tra paesi ricchi e paesi poveri oppure di disuguaglianze tra ceti sociali nell’ambito dello stesso territorio nazionale che non è più tollerato».

Il profondo contrasto, nota Ratzinger, è dato invece – e prima ancora che dalla pretesa marxista di collocare il cielo sulla terra, la redenzione dell’uomo nell’aldiquà– dalla differenza abissale che sussiste riguardo al come la redenzione debba avvenire: «La redenzione avviene per mezzo della liberazione da ogni dipendenza, oppure l’unica via che porta alla liberazione è la completa dipendenza dall’amore, dipendenza che sarebbe poi anche la vera libertà?».

E così, con un salto di trent’anni, egli ci accompagna alla comprensione del nostro presente, a testimonianza dell’immutata freschezza e vitalità del suo pensiero. Oggi infatti, più che mai, si ripropone la medesima tentazione del rifiuto di ogni dipendenza dall’amore che non sia l’amore dell’uomo per il proprio ego, per «l’io e le sue voglie»; e, di conseguenza, il pericolo della «colonizzazione» delle coscienze da parte di una ideologia che nega la certezza di fondo per cui l’uomo esiste come maschio e femmina ai quali è assegnato il compito della trasmissione della vita; quell’ideologia che arriva alla produzione pianificata e razionale di esseri umani e che – magari per qualche fine considerato «buono» – arriva a ritenere logico e lecito eliminare quello che non si considera più creato, donato, concepito e generato ma fatto da noi stessi.

Questi apparenti «diritti» umani che sono tutti orientati all’autodistruzione dell’uomo – questo ci mostra con forza ed efficacia Joseph Ratzinger – hanno un unico comune denominatore che consiste in un’unica, grande negazione: la negazione della dipendenza dall’amore, la negazione che l’uomo è creatura di Dio, fatto amorevolmente da Lui a Sua immagine e a cui l’uomo anela come la cerva ai corsi d’acqua (Sal 41). Quando si nega questa dipendenza tra creatura e creatore, questa relazione d’amore, si rinuncia in fondo alla vera grandezza dell’uomo, al baluardo della sua libertà e dignità.

Così la difesa dell’uomo e dell’umano contro le riduzioni ideologiche del potere passa oggi ancora una volta dal fissare l’obbedienza dell’uomo a Dio quale limite dell’obbedienza allo Stato. Raccogliere questa sfida, nel vero e proprio cambio d’epoca in cui oggi viviamo, significa difendere la famiglia. D’altronde già San Giovanni Paolo II aveva ben compreso la portata decisiva della questione: a ragione chiamato anche il «Papa della famiglia», non a caso sottolineava che «l’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia» (Familiaris consortio, 86). E su questa linea anche io ho ribadito che «il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa» (Amoris laetitia, 31).

Così sono particolarmente lieto di potere introdurre questo secondo volume dei testi scelti di Joseph Ratzinger sul tema «fede e politica». Insieme alla sua poderosa Opera omnia, essi possono aiutare non solo tutti noi a comprendere il nostro presente e a trovare un solido orientamento per il futuro, ma anche essere vera e propria fonte d’ispirazione per un’azione politica che, ponendo la famiglia, la solidarietà e l’equità al centro della sua attenzione e della sua programmazione, veramente guardi al futuro con lungimiranza.

____________

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PER LA XLIX GIORNATA MONDIALE

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Comunicare la famiglia:

ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore

Il tema della famiglia è al centro di un’approfondita riflessione ecclesiale e di un processo sinodale che prevede due Sinodi, uno straordinario – appena celebrato – ed uno ordinario, convocato per il prossimo ottobre. In tale contesto, ho ritenuto opportuno che il tema della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali avesse come punto di riferimento la famiglia. La famiglia è del resto il primo luogo dove impariamo a comunicare. Tornare a questo momento originario ci può aiutare sia a rendere la comunicazione più autentica e umana, sia a guardare la famiglia da un nuovo punto di vista.

Possiamo lasciarci ispirare dall’icona evangelica della visita di Maria ad Elisabetta (Lc 1,39-56). «Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”» (vv. 41-42).

Anzitutto, questo episodio ci mostra la comunicazione come un dialogo che si intreccia con il linguaggio del corpo. La prima risposta al saluto di Maria la dà infatti il bambino, sussultando gioiosamente nel grembo di Elisabetta. Esultare per la gioia dell’incontro è in un certo senso l’archetipo e il simbolo di ogni altra comunicazione, che impariamo ancora prima di venire al mondo. Il grembo che ci ospita è la prima “scuola” di comunicazione, fatta di ascolto e di contatto corporeo, dove cominciamo a familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto e al suono rassicurante del battito del cuore della mamma. Questo incontro tra due esseri insieme così intimi e ancora così estranei l’uno all’altra, un incontro pieno di promesse, è la nostra prima esperienza di comunicazione. Ed è un’esperienza che ci accomuna tutti, perché ciascuno di noi è nato da una madre.

Anche dopo essere venuti al mondo restiamo in un certo senso in un “grembo”, che è la famiglia. Un grembo fatto di persone diverse, in relazione: la famiglia è il «luogo dove si impara a convivere nella differenza» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 66). Differenze di generi e di generazioni, che comunicano prima di tutto perché si accolgono a vicenda, perché tra loro esiste un vincolo. E più largo è il ventaglio di queste relazioni, più sono diverse le età, e più ricco è il nostro ambiente di vita. È il legame che sta a fondamento della parola, che a sua volta rinsalda il legame. Le parole non le inventiamo: le possiamo usare perché le abbiamo ricevute. E’ in famiglia che si impara a parlare nella “lingua materna”, cioè la lingua dei nostri antenati (cfr 2 Mac 7,25.27). In famiglia si percepisce che altri ci hanno preceduto, ci hanno messo nella condizione di esistere e di potere a nostra volta generare vita e fare qualcosa di buono e di bello. Possiamo dare perché abbiamo ricevuto, e questo circuito virtuoso sta al cuore della capacità della famiglia di comunicarsi e di comunicare; e, più in generale, è il paradigma di ogni comunicazione.

L’esperienza del legame che ci “precede” fa sì che la famiglia sia anche il contesto in cui si trasmette quella forma fondamentale di comunicazione che è la preghiera. Quando la mamma e il papà fanno addormentare i loro bambini appena nati, molto spesso li affidano a Dio, perché vegli su di essi; e quando sono un po’ più grandi recitano insieme con loro semplici preghiere, ricordando con affetto anche altre persone, i nonni, altri parenti, i malati e i sofferenti, tutti coloro che hanno più bisogno dell’aiuto di Dio. Così, in famiglia, la maggior parte di noi ha imparato la dimensione religiosa della comunicazione, che nel cristianesimo è tutta impregnata di amore, l’amore di Dio che si dona a noi e che noi offriamo agli altri.

Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme, tra persone che non si sono scelte e tuttavia sono così importanti l’una per l’altra, a farci capire che cosa è veramente la comunicazione come scoperta e costruzione di prossimità. Ridurre le distanze, venendosi incontro a vicenda e accogliendosi, è motivo di gratitudine e gioia: dal saluto di Maria e dal sussulto del bambino scaturisce la benedizione di Elisabetta, a cui segue il bellissimo cantico del Magnificat, nel quale Maria loda il disegno d’amore di Dio su di lei e sul suo popolo. Da un “sì” pronunciato con fede scaturiscono conseguenze che vanno ben oltre noi stessi e si espandono nel mondo. “Visitare” comporta aprire le porte, non rinchiudersi nei propri appartamenti, uscire, andare verso l’altro. Anche la famiglia è viva se respira aprendosi oltre sé stessa, e le famiglie che fanno questo possono comunicare il loro messaggio di vita e di comunione, possono dare conforto e speranza alle famiglie più ferite, e far crescere la Chiesa stessa, che è famiglia di famiglie.

La famiglia è più di ogni altro il luogo in cui, vivendo insieme nella quotidianità, si sperimentano i limiti propri e altrui, i piccoli e grandi problemi della coesistenza, dell’andare d’accordo. Non esiste la famiglia perfetta, ma non bisogna avere paura dell’imperfezione, della fragilità, nemmeno dei conflitti; bisogna imparare ad affrontarli in maniera costruttiva. Per questo la famiglia in cui, con i propri limiti e peccati, ci si vuole bene, diventa una scuola di perdono. Il perdono è una dinamica di comunicazione, una comunicazione che si logora, che si spezza e che, attraverso il pentimento espresso e accolto, si può riannodare e far crescere. Un bambino che in famiglia impara ad ascoltare gli altri, a parlare in modo rispettoso, esprimendo il proprio punto di vista senza negare quello altrui, sarà nella società un costruttore di dialogo e di riconciliazione.

A proposito di limiti e comunicazione, hanno tanto da insegnarci le famiglie con figli segnati da una o più disabilità. Il deficit motorio, sensoriale o intellettivo è sempre una tentazione a chiudersi; ma può diventare, grazie all’amore dei genitori, dei fratelli e di altre persone amiche, uno stimolo ad aprirsi, a condividere, a comunicare in modo inclusivo; e può aiutare la scuola, la parrocchia, le associazioni a diventare più accoglienti verso tutti, a non escludere nessuno.

In un mondo, poi, dove così spesso si maledice, si parla male, si semina zizzania, si inquina con le chiacchiere il nostro ambiente umano, la famiglia può essere una scuola di comunicazione come benedizione. E questo anche là dove sembra prevalere l’inevitabilità dell’odio e della violenza, quando le famiglie sono separate tra loro da muri di pietra o dai muri non meno impenetrabili del pregiudizio e del risentimento, quando sembrano esserci buone ragioni per dire “adesso basta”; in realtà, benedire anziché maledire, visitare anziché respingere, accogliere anziché combattere è l’unico modo per spezzare la spirale del male, per testimoniare che il bene è sempre possibile, per educare i figli alla fratellanza.

Oggi i media più moderni, che soprattutto per i più giovani sono ormai irrinunciabili, possono sia ostacolare che aiutare la comunicazione in famiglia e tra famiglie. La possono ostacolare se diventano un modo di sottrarsi all’ascolto, di isolarsi dalla compresenza fisica, con la saturazione di ogni momento di silenzio e di attesa disimparando che «il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto» (Benedetto XVI, Messaggio per la 46ª G.M. delle Comunicazioni Sociali, 24.1.2012). La possono favorire se aiutano a raccontare e condividere, a restare in contatto con i lontani, a ringraziare e chiedere perdono, a rendere sempre di nuovo possibile l’incontro. Riscoprendo quotidianamente questo centro vitale che è l’incontro, questo “inizio vivo”, noi sapremo orientare il nostro rapporto con le tecnologie, invece che farci guidare da esse. Anche in questo campo, i genitori sono i primi educatori. Ma non vanno lasciati soli; la comunità cristiana è chiamata ad affiancarli perché sappiano insegnare ai figli a vivere nell’ambiente comunicativo secondo i criteri della dignità della persona umana e del bene comune.

La sfida che oggi ci si presenta è, dunque, reimparare a raccontare, non semplicemente a produrre e consumare informazione. E’ questa la direzione verso cui ci spingono i potenti e preziosi mezzi della comunicazione contemporanea. L’informazione è importante ma non basta, perché troppo spesso semplifica, contrappone le differenze e le visioni diverse sollecitando a schierarsi per l’una o l’altra, anziché favorire uno sguardo d’insieme.

Anche la famiglia, in conclusione, non è un oggetto sul quale si comunicano delle opinioni o un terreno sul quale combattere battaglie ideologiche, ma un ambiente in cui si impara a comunicare nella prossimità e un soggetto che comunica, una “comunità comunicante”. Una comunità che sa accompagnare, festeggiare e fruttificare. In questo senso è possibile ripristinare uno sguardo capace di riconoscere che la famiglia continua ad essere una grande risorsa, e non solo un problema o un’istituzione in crisi. I media tendono a volte a presentare la famiglia come se fosse un modello astratto da accettare o rifiutare, da difendere o attaccare, invece che una realtà concreta da vivere; o come se fosse un’ideologia di qualcuno contro qualcun altro, invece che il luogo dove tutti impariamo che cosa significa comunicare nell’amore ricevuto e donato. Raccontare significa invece comprendere che le nostre vite sono intrecciate in una trama unitaria, che le voci sono molteplici e ciascuna è insostituibile.

La famiglia più bella, protagonista e non problema, è quella che sa comunicare, partendo dalla testimonianza, la bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e donna, e di quello tra genitori e figli. Non lottiamo per difendere il passato, ma lavoriamo con pazienza e fiducia, in tutti gli ambienti che quotidianamente abitiamo, per costruire il futuro.

Dal Vaticano, 23 gennaio 2015

Vigilia della festa di san Francesco di Sales

Francesco

La famiglia che prega, custodisce la fede e vive la gioia

Omelia del Papa per la Giornata della Famiglia

47a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

La famiglia, speranza e futuro per la società italiana

Torino, 12-15 settembre 2013

L’architettura della famiglia: logica e ricadute sociali

Prolusione di S.Em. Card. Angelo Bagnasco

Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Giovedì 12 settembre 2013

1. In ascolto dell’uomo e della donna di oggi

“Da ogni parte ci esortavano a salvare il pianeta. Non si doveva, con la stessa urgenza, venire in soccorso all’umano? Se l’aria doveva restare pura, se l’erba doveva restare verde, non bisognava anche che il mondo degli umani restasse abitabile? Che cosa si faceva della terra degli uomini?”[1]. A questa domanda intende rispondere in un suo recente saggio, la psichiatra Catherine Ternynck, che guida il lettore a decifrare cosa stia accadendo alla nostra generazione, soggetta a sempre più frequenti crisi depressive e a inedite forme di disagio sociale. Si tratta del suolo umano che si è impoverito, si è svuotato del suo humus di relazioni, legami, responsabilità e così è divenuto friabile ed inconsistente. Al punto che l’uomo stesso, su questo terreno incerto, finisce per diventare ‘di sabbia’, una figura fluida, impastata di contraddizioni e con una caratteristica evidente: la sensazione di stanchezza. È un uomo ‘dalla testa pesante’ che fatica a portare avanti la sua vita, dubita del tragitto e del senso, chiedendo al contempo riconoscimento e rassicurazione. È schiacciato dall’urgenza di farsi da sé in una competizione continua, e nello stesso tempo scopre che gli manca la terra sotto i piedi. Il grande sogno dell’individualismo, che ha segnato di sé l’uomo moderno, lo ha condotto nella post-modernità ad una imbarazzante scoperta: il grande sogno non ha tenuto!

Anche noi, in questi giorni, vorremmo insieme provare ad ascoltare l’uomo e la donna di oggi, senza pregiudizi o filtri ideologici, ma assecondando la vocazione della Chiesa che ha come suo primo compito quello di ascoltare Dio e inseparabilmente il mondo, soprattutto le sue sofferenze, disagi e fatiche, le sue paure. L’obiettivo non è di difendere una posizione, di ribadire un principio, ma di portare a credenti e non credenti il contributo di umanizzazione che la luce della fede suscita innanzitutto nell’ambito della famiglia, come ci ha ricordato di recente Papa Francesco[2]. Tra i luoghi deteriorati dall’individualismo, laddove sono custodite le fondamenta dell’umanità, c’è la famiglia, ancor prima del sociale e del politico. È diventato perfino uno slogan dire che essa è in crisi, e indicatori severi non mancano al riguardo. La famiglia tuttavia è pure l’antidoto alla stessa crisi, l’unica alternativa praticabile ad una esasperazione dell’individuo, la cui pesantezza è diventata insostenibile sotto l’imperativo di un’autonomia rivelatasi ben presto ingenua e cinica allo stesso tempo.

Interrogandoci sulla famiglia, con l’apporto di competenze qualificate e plurali, continua e si sviluppa quella correlazione tra Vangelo e società, che nel nostro Paese vanta una esperienza più che secolare, e che oggi si apre qui a Torino con la 47ª Settimana Sociale dei Cattolici. Come rilevava la NotaCEIdel 1988 infatti: “Le Settimane Sociali, (…) saranno espressione della diaconia della Chiesa italiana al Paese, che vive un complesso momento storico di trasformazione per certi versi ricco e positivo e per altri incerto e problematico. Una diaconia culturale che si eserciterà con un costruttivo senso del dialogo e del confronto nel pieno rispetto della verità e della carità cristiana”[3]. Il nostro vuol essere, dunque, un servizio al dibattito culturale in corso nel nostro Paese, e per questo un confronto serio e rigoroso, aperto al contributo di tutti gli uomini pensosi, capaci di lasciarsi interrogare dalla famiglia che non è una ‘invenzione stagionale’[4], e come tale soggetta a cicliche ridefinizioni. Senza dimenticare per altro che essa richiede di essere sempre di nuovo compresa nella sua architettura essenziale.

La riflessione che stiamo per affrontare, si snoderà attraverso un primo tornante che cerca di mettere a fuoco un elemento specifico del familiare nella relazione tra generi diversi e tra diverse generazioni, con le implicazioni che ne derivano. La roccia della differenza è fondamentale per ritessere l’umano che rischia diversamente di essere polverizzato in un indistinto egualitarismo che cancella la differenza sessuale e quella generazionale, eliminando così la possibilità di essere padre e madre, figlio e figlia. In un secondo momento si cercherà di ricavare le conseguenze che sul piano sociale ed economico debbono essere tratte al più presto, perché la famiglia non resti imbrigliata in immagini stereotipate o in utopiche fughe in avanti. In conclusione spero sarà più chiaro che la famiglia è una risorsa e non un ostacolo alla modernizzazione, anzi la speranza e, dunque, il futuro.

La domanda che resta alla fine non è quella che risuona frequentemente: “Che mondo lasceremo ai nostri figli?”; ma una più inquietante: “A quali figli lasceremo il mondo?”.

- 2. La relazione tra generi diversi e tra diverse generazioni

La differenza dei sessi e la differenza delle generazioni costituiscono la travatura di ogni essere umano, l’espressione visibile e certa del suo essere relazione, due orientamenti fondamentali che non possono essere confusi senza che ne segua una disorganizzazione globale della persona e della società. Il fatto è che, nel volgere di qualche decennio, una tale persuasione ha perso di evidenza ed è diventata un problema. Come siamo arrivati a questo punto? E soprattutto chi ha paura della differenza? Bisogna prendere coscienza di almeno due processi culturali. Il primo è il rilievo sociale della sessualità che ha prodotto paradossalmente l’eclissi dell’identità sessuata; il secondo è la caduta verticale del dialogo tra le generazioni che sembra portare al congedo dalla possibilità stessa di educare.

Quanto al primo processo, a partire dagli anni ’70 si fa strada l’idea che il sesso non sia semplicemente un dato biologico, ma che comporti una elaborazione culturale in funzione della ripartizione dei ruoli nella società di appartenenza. Questo è quanto in un primo tempo la gender theory sostiene. Infatti, a partire dalla celebre espressione di Simone de Beauvoir – “Non si nasce donna, lo si diventa” – si comincia a distinguere il sesso dal genere, come due realtà non sovrapponibili. Sulla prima, biologica, storicamente si sarebbe innestata la seconda, con una crescente valenza culturale e sociale e quindi politica. Infatti, la categoria “genere” nel tempo è venuta a significare rappresentazioni e ruoli che sono stati considerati ‘naturali’, e che invece, la critica femminista prima e la riflessione culturale dopo, ritengono sovrapposizioni per nulla naturali, ma piuttosto funzionali a posizioni di potere maschile. Basta pensare alla posizioni culturale e sociale della donna in alcune epoche o aree geografiche, dove la sua libertà, il diritto all’istruzione, il desiderio di contribuire alla vita sociale, non sono state o non sono ancora adeguatamente riconosciuti. Questo sforzo di comprensione e critica è non solo legittimo, ma anche opportuno. Semmai, oggi, bisognerebbe smascherare talune immagini di apparente liberazione della donna che, in realtà, ripropongono nuove e più sottili forme di subordinazione al riconoscimento maschile.

La messa in questione del ‘dato per scontato’ ha prodotto esiti diversi. Da una parte, in termini generali, una maggiore consapevolezza della propria sessualità, e dall’altra l’estremizzazione della propria libertà, quasi scatenando una specie di sospetto e di pregiudiziale iconoclasta verso tutto ciò che socialmente sembrava essere legato alla differenza sessuale. La categoria di “genere” divenne così sempre più autonoma rispetto alla categorie di “sesso biologico”, fino a separarsi e a contrapporsi rivendicando un’autonomia assoluta, dichiarando la fine del “dato naturale” e instaurando il primato del “culturale”, della cifra “storica”, della preferenza soggettiva, individuale. Volendo eliminare dalla dimensione sessuale le sovrastrutture socio-culturali espresse con la categoria di “genere”, si è giunti a negare anche il dato di partenza: la persona nasce sessuata. Come appare, il concetto ha così subito una radicale mutazione fino ad esprimere “l’autopercezione individuale”: come il soggetto si percepisce, egli è. Si è venuti a decostruire la dimensione sessuale fino ad adeguarla alla liquidità sociale (Z. Bauman). Dobbiamo uscire da quello che Havel efficacemente definiva ‘l’esilio del privato’, e avere l’umiltà e il coraggio di riconoscere che le nostre scelte non sono solo ‘affare nostro’, ma che contribuiscono a contenere o aggravare i problemi dell’ambiente fisico, a costruire o disgregare il mondo sociale. Restringere l’orizzonte su ciò che ci va di fare, che ci fa ‘stare bene’, senza altre considerazioni (il senso, il bene di altri, la gratitudine per ciò che si è ricevuto, le generazioni presenti e future…) significa mortificare, non liberare, la nostra umanità.

Tale capovolgimento dall’oggettivo al soggettivo, dalla natura alla cultura, non è limitato alla dimensione della sessualità, ma rientra in una visione ben più ampia che tocca la stessa visione antropologica: la persona stessa – nella sua complessità – è considerata come risultato mutevole della storia, anziché un dato oggettivo e imprescindibile da cui partire e da tenere come criterio che guida lo sviluppo personale e sociale.

In uno dei saggi che hanno fatto opinione si legge, non senza sorpresa: “Teorizzando che il genere è una costruzione sociale del tutto indipendente dal sesso, il genere stesso diventa un artificio libero da vincoli. Di conseguenza, uomo e maschile potrebbero riferirsi sia a un corpo femminile sia a uno maschile; donna e femminile, sia a un corpo maschile sia a uno femminile”[5].

Questa prospettiva fortemente reattiva alla tradizione e insofferente a qualunque vincolo per l’espansione illimitata dell’io, presenta gli stessi limiti dell’individualismo assoluto, che già da tempo si sta dimostrando una prospettiva antropologica inadeguata a realizzare le aspettative di felicità e libertà che aveva acceso[6]. Ma, ancor più gravemente, sta facendo emergere il carico di violenza che la prospettiva autoreferenziale, insofferente ai legami, porta con sé, come i drammatici casi di cronaca sempre più numerosi testimoniano.

Una riflessione seria e rigorosa, che sia improntata non a una teoria dell’equivalenza ma alla ricchezza insostituibile della differenza, è dunque oggi quanto mai opportuna e necessaria, e da cattolici si può dare un contributo ad un dibattito che rischia di essere monotematico. Quando, ad esempio, attraverso una decisione politica, vengono giuridicamente equiparate forme di vita in se stesse differenti – come la relazione tra l’uomo e la donna e quella tra due persone dello stesso sesso – si misconosce la specificità della famiglia e se ne preclude l’autentica valorizzazione nel contesto sociale, trattando in modo uguale realtà diverse. Si appiattisce così il concetto di uguaglianza, che non consiste nel dare a tutti la stessa cosa, ma nel dare a ognuno ciò che gli è coerente: “La famiglia non può essere umiliata e modellata da rappresentazioni similari che in modo felpato costituiscono un ‘vulnus’ progressivo alla sua specifica identità e che non sono necessarie per tutelare diritti individuali in larga misura già garantiti dall’ordinamento”[7].

Frequentemente ci si oppone alle ragionevoli considerazioni della Chiesa per motivi ideologici. Nei mesi scorsi, il dibattito sulla legge contro l’omofobia ha manifestato con chiarezza questa tendenza. Nessuno discute il crimine e l’odiosità della violenza contro ogni persona, qualunque ne sia il motivo: tale decisa e codificata condanna – coniugata con una costante azione educativa – dovrebbe essere sufficiente in una società civile. In ogni caso, per lo stesso senso di civiltà, nessuno dovrebbe discriminare, né tanto meno poter incriminare in alcun modo, chi sostenga pubblicamente ad esempio che la famiglia è solo quella tra un uomo e una donna[8] fondata sul matrimonio, o che la dimensione sessuata è un fatto di natura e non di cultura.

Il secondo processo che ha gradualmente segnata l’esperienza della famiglia è l’oscuramento della differenza tra le generazioni e, quando in un ambiente non vi è luce, o ci si allontana o ci si scontra. Tale messa tra parentesi oggi porta ad una sorta di ‘segregazione generazionale’, per cui sembra che tra adulti e giovani sia diventato impossibile parlarsi e ancora prima ascoltarsi. Colpiti da una forma di reciproco autismo e indifferenza, diventa sempre più difficile pensare ad un’origine comune, ciascuno tendendo a vivere il suo segmento di presente come se fosse l’unica cosa che conta, l’unica certezza. A questo riguardo, è stato notato che il fatto di nascere da qualcuno appare – ancor più che la censura della morte – l’autentica rimozione della nostra epoca. In effetti, quello che manca è la percezione di pro-venire da altro e di non essere autosufficienti, auto-fondanti. Significativamente, nel processo di secolarizzazione, l’essere umano pretende di trasferire su se stesso gli attributi di Dio, dimenticando però il più importante: l’essere di Dio è esserci per gli altri, è generare, è Amore[9].

Al tema della generazione e dell’origine si collega strettamente quello dell’autorità. Non a caso, la crisi di quest’ultima si è manifestata in quella ‘morte del padre’ che ha caratterizzato, a partire dal ’68, le società occidentali, ridefinendo le coordinate dei rapporti non solo all’interno della famiglia, ma anche della scuola, della Chiesa, dell’intera società. Il motivo del rifiuto dell’autorità è che essa viene sistematicamente confusa con il potere, di cui si ha una concezione pregiudizialmente negativa come imposizione e arbitrio. In generale, l’autorità è chiamata ad essere punto di riferimento per gli altri, deve discernere il bene comune, decidere in modo obbligante. Nessuna autorità è per affermare se stessa, ma sempre e solo per servire gli altri: in famiglia, in società, nella Chiesa. Sul piano educativo, poi, chi ha autorità deve acquisire in modo speciale quella autorevolezza che deriva dalla personale coerenza, dall’avere qualcosa di vero e di grande da dire, dal riconoscere il proprio ruolo, dal giocarsi in prima persona sapendo che educando gli altri educa se stesso. Per questo è ascoltato, perché ascoltandolo ci si sente crescere.

Ci vogliono dunque adulti che siano interiormente maturi, che non giochino con il mito dell’eterna giovinezza; che non si pongano in patetica concorrenza con i propri figli; che siano visibilmente lieti della loro età; consapevoli del doversi far carico perché altri si aprano responsabilmente alla loro vita. I genitori – a titolo specialissimo – devono accendere nei figli l’uomo spirituale e morale; devono generare l’uomo del corpo ma anche dell’anima; devono condurre la persona oltre se stessa per introdurla alla realtà intera, consci che – per dirla con Romano Guardini – “l’educatore deve aver ben chiaro al riguardo che la massima efficacia non viene da come egli parla, bensì da ciò che egli stesso è e fa. Questo crea l’atmosfera; e il fanciullo, che non riflette o riflette poco, è soprattutto ricettivo all’atmosfera. Si può dire che il primo fattore è ciò che l’educatore è; il secondo è ciò che l’educatore fa; solo il terzo, ciò che egli dice”[10].

Mi ha colpito, nella recente GMG di Rio, l’invito ripetuto di Papa Francesco a ristabilire il dialogo tra giovani ed anziani che, a suo dire, sono i due estremi della società che rischiano di essere scartati. Gli anziani sono «importanti nella vita della famiglia per comunicare quel patrimonio di umanità e di fede che è essenziale per ogni società»[11]. Invece, non di rado sono trattati come un peso, anziché essere considerati il più grande bagaglio di conoscenze e saggezza. Essi sono visti non di rado come una spesa magari da contenere o ridurre con provvedimenti disumani seppure mascherati come libertà individuale e pietà sociale. A loro volta gli anziani, almeno quelli attivi, rischiano di assimilare una mentalità individualistica, e faticano a fare spazio ai giovani, oppure si ripiegano sulla dimensione privata del consumo, mentre potrebbero ancora mettere a disposizione energie e competenze per il bene comune.

Trova conferma, anche in questo caso, che un certo livellamento tra le generazioni è un problema, e che – al contrario – riannodare i fili del dialogo intergenerazionale è oggi più che mai necessario. L’io si sviluppa non nel chiuso della propria individualità, ma quando si apre all’altro differente da sé. E la famiglia è una preziosa custode delle differenze e della fecondità della loro relazione, della loro alleanza. Mentre oggi, con una efficace espressione della Ternynck, si permane negli ‘spazi incantati delle piccole differenze’ (che in realtà sono equivalenze, e che non vincolano), la famiglia resta lo spazio delle ‘grandi differenze’ che si completano nella reciprocità virtuosa: differenze di età e di sesso, di cultura e di storia. Per questo la famiglia è l’architrave portante di ogni realistico futuro![12].

Se pensiamo alla nostra famiglia, sentiamo – in un modo o nell’altro – un’onda di calore. Questo benefico calore cresce quanto più andiamo avanti negli anni, anche quando i nostri genitori sono già in cielo. Forse, anche nelle nostre famiglie ci sono state difficoltà e prove: non sempre tutto è ideale, né dei caratteri né degli affetti. Ciò nonostante, la famiglia ha tenuto duro, ha retto alle inevitabili usure e stanchezze, ad alti e bassi. E noi, figli di ieri e di oggi, abbiamo intuito che su quella realtà, su quel piccolo nucleo, potevamo contare. Sentivamo che, in mezzo alle durezze dell’esistenza, c’era una zona franca. Sentivamo che, dentro a quel grembo, i genitori avevano fiducia in noi nonostante i nostri limiti, errori, insuccessi o paure. Non era un nido dove fuggire dal mondo concreto, un mondo virtuale dove ci veniva risparmiata la parola severa, le regole. Al contrario! Era un luogo dove si faceva verità su di noi in modo saggio, dove si dava un nome giusto alle cose, dove si imparava la distinzione tra bene e male, tra doveri e diritti. Un luogo dove la presenza certa del papà e della mamma, e spesso anche dei fratelli, dei nonni e degli zii, ci dava coraggio e forza. E così, dentro a quel grembo accogliente ed esigente, abbiamo imparato ad avere fiducia in noi stessi, negli altri, nella vita. E la fiducia ha generato sicurezza. Abbiamo imparato a non aver paura delle prove, dei dolori, degli insuccessi; ad affrontarli con l’aiuto di Dio e degli altri. Quel luogo generatore – la famiglia – non era però un nucleo dai confini cangianti e dai tempi incerti, ma definito e permanente, su cui sapevamo di poter contare come su roccia ferma e affidabile. È questa la vera identità e la missione della famiglia che nel nostro Paese, nonostante tutto, rappresenta un punto di riferimento decisivo. Come sappiamo, esistono tendenze che mirano a cambiare il volto della famiglia, rendendola un soggetto plurimo e mobile, senza il sigillo oggettivo del matrimonio. Tra l’altro, rendendo sempre più brevi i tempi del divorzio, lo Stato non favorisce una ulteriore ponderazione su lacerazioni che lasceranno per sempre il segno, specie sui figli anche adulti. Ci chiediamo: i figli non hanno forse diritto a qualunque sacrificio pur di tenere salda e stabile la coppia e la famiglia? Indebolire la famiglia significa indebolire la persona e la società.

- 3. La logica dell’architettura familiare in relazione alla società

Una società che non investe sulla famiglia non investe sul suo futuro e si limita, come spesso dobbiamo costatare, ad affrontare emergenze e allocare risorse senza un chiaro progetto. La Dottrina sociale della Chiesa da sempre afferma che la famiglia va posta al centro delle politiche sociali, poiché rappresenta un perno per lo sviluppo, per il suo ruolo insostituibile nel generare e nel crescere la prole e per la partecipazione al mondo dell’economia e del lavoro: «Nulla è davvero garantito se a perdere è la famiglia; mentre ogni altra riforma, in modo diretto o indiretto, si avvantaggia se la famiglia prende quota»[13]. Con il matrimonio, infatti, nasce un nuovo soggetto, stabilmente costituito, con doveri e diritti che lo Stato riconosce e per i quali si impegna con normative specifiche. La ragione essenziale di tale coinvolgimento giuridico sta nel fatto che in ogni famiglia è in causa il bene comune sul duplice versante della continuità e della tenuta del tessuto sociale. La tenuta sociale, infatti, non dipende in primo luogo dalle leggi, ma dalla solidità della famiglia aperta alla trasmissione della vita e prima palestra di legami, luogo privilegiato dove si apprendono, si sperimentano e si rigenerano. Ogni individuo – in quanto soggetto di relazione – ha bisogno di vivere dentro ad una società solidale; ma perché questo accada, ha necessità di mondi prossimi, di nuclei vicini e stabili come solo la famiglia può assicurare. Senza questi mondi ravvicinati, la società vasta e complessa lo disorienta, gli crea smarrimento e insicurezza. Per queste ragioni lo Stato non è necessitato ad impegnarsi con ogni desiderio individuale o relazione, ma solo con quella realtà che ha rilevanza per il “corpo sociale” nel suo presente e nel suo futuro.

Si rende necessaria una convinta e attiva partecipazione all’azione politica perché trasmetta questa consapevolezza, capace di contrapporsi alla «disistima pratica che a livello pubblico è riservata all’istituto familiare»[14] e di sollecitare concreti interventi di sostegno. Ciò deve avvenire innanzitutto nell’ambito dell’educazione e della crescita dei figli – che sono un bene di tutta la società – nonché nel mondo del lavoro e sul piano delle agevolazioni fiscali.

È, infatti, indispensabile un fisco a misura di famiglia, basato sul quoziente familiare, che determini un circolo virtuoso tra le famiglie e la società nel suo insieme. Il lavoro deve essere organizzato in modo da rispettare le dinamiche relazionali tipiche della vita familiare, senza impedire i legittimi e necessari momenti di incontro e di riposo. Troppo spesso si esige da chi lavora che sia data totale priorità all’attività lavorativa, fino a trascurare le relazioni familiari. Va inoltre affrontato con efficacia il problema dell’occupazione, in particolare per non costringere i giovani a farsi emigranti impoverendo il Paese di giovinezza e di professionalità, o per non rischiare, come in parte sta già avvenendo, di lasciarli inoperosi, con conseguenze gravi sul versante sia personale che familiare e sociale.

La famiglia non deve essere solo oggetto delle politiche sociali, che purtroppo sono ancora insufficienti o inattuate. Essa deve farsi soggetto attivo, anche unendosi in associazioni, che con più forza portino il loro contributo e facciano sentire la loro voce. Il Forum delle Associazioni Familiari rappresenta in questo senso un esempio di come le famiglie siano più ascoltate quando portano avanti con determinazione e con un’unica voce, importanti istanze a promozione e difesa della persona e del nucleo familiare. La famiglia, come cellula sorgiva di relazioni, è il più efficace modello di comunità, dove si scopre che gli altri non sono soltanto un limite alla propria libertà, ma la condizione affinché si possa vivere liberi e felici.

La soggettività sociale della famiglia va promossa attraverso un’autentica sussidiarietà: le istituzioni devono dare spazio alla famiglia e alle associazioni familiari, che meglio conoscono i problemi e sanno valutare più correttamente, perché più da vicino, l’efficacia di certe proposte e soluzioni. Per questo l’esperienza e l’operatività della famiglia non vanno sprecate, ma incanalate a favore di tutto il corpo sociale. Ciò contribuisce a una maggiore personalizzazione della società, a una più consapevole assunzione di responsabilità delle famiglie stesse e a un alleggerimento del compito delle istituzioni pubbliche. La sussidiarietà, in questo senso, è una medicina salutare per tutta la società: ne facilita le dinamiche, si oppone al processo di burocratizzazione, canalizza l’esperienza e l’intraprendenza di ognuno per il bene comune. Tale sussidiarietà va applicata in primo luogo nei confronti delle famiglie, che devono sempre essere e sentirsi soggetti attivi e insostituibili.

La Chiesa, ben consapevole del ruolo fondamentale che la famiglia svolge nella società e nella Chiesa stessa, le si affianca nel suo cammino affascinante ma anche esigente. Per questo la Commissione Episcopale per la Famiglia ha pubblicato lo scorso anno gli Orientamenti sulla preparazione al matrimonio, che richiamano a tutta la comunità ecclesiale l’importanza di accompagnare i fidanzati nella loro preparazione alle nozze e nei primi anni della vita di famiglia. A loro si deve un’attenta cura, per aiutarli a scoprire il valore della loro scelta e ad assumersi con consapevolezza il vicendevole impegno per la vita. Purtroppo, alcuni fanno esperienza della lacerazione della vita matrimoniale: allora restano ferite gravi e dolori che lasciano il segno in tutti, in special modo nei figli. In questa significativa sede, rinnoviamo stima e vicinanza a quanti vivono in prima persona queste traumatiche lacerazioni e per le conseguenze che ne derivano. Ad essi vanno riservati una cordiale attenzione e un particolare accompagnamento, perché si sentano sempre parte attiva della comunità cristiana e ne sperimentino il sincero affetto.

La Chiesa propone instancabilmente la famiglia come la “prima dimora dell’umano” così come ricorda il Concilio Vaticano II: «il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare»[15]. Per questo il futuro ha bisogno della famiglia, perché il cammino della vita si apre solo quando si accoglie una relazione reale, cioè concreta e quotidiana. “Accogliendo la persona dell’altro, e specialmente quella dei figli, si accoglie l’avvenire. (…) A loro volta i figli partiranno. Affronteranno le bufere dell’esistenza, le sue tempeste probabilmente, ma lo faranno con tanta maggiore sicurezza se saranno cresciuti in una casa dalle mura e dal tetto solidi, dove avranno provato il gusto e il desiderio di edificare a loro volta”[16].

Io credo in Dio: il Padre onnipotente

Udienza Generale di Papa Benedetto XVI

Aula Paolo VI

Mercoledì, 30 gennaio 2013Cari fratelli e sorelle,

nella catechesi di mercoledì scorso ci siamo soffermati sulle parole iniziali del Credo: “Io credo in Dio”. Ma la professione di fede specifica questa affermazione: Dio è il Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Vorrei dunque riflettere ora con voi sulla prima, fondamentale definizione di Dio che il Credo ci presenta: Egli è Padre.

Non è sempre facile oggi parlare di paternità. Soprattutto nel mondo occidentale, le famiglie disgregate, gli impegni di lavoro sempre più assorbenti, le preoccupazioni e spesso la fatica di far quadrare i bilanci familiari, l’invasione distraente dei mass media all’interno del vivere quotidiano sono alcuni tra i molti fattori che possono impedire un sereno e costruttivo rapporto tra padri e figli. La comunicazione si fa a volte difficile, la fiducia viene meno e il rapporto con la figura paterna può diventare problematico; e problematico diventa così anche immaginare Dio come un padre, non avendo modelli adeguati di riferimento. Per chi ha fatto esperienza di un padre troppo autoritario ed inflessibile, o indifferente e poco affettuoso, o addirittura assente, non è facile pensare con serenità a Dio come Padre e abbandonarsi a Lui con fiducia.

Ma la rivelazione biblica aiuta a superare queste difficoltà parlandoci di un Dio che ci mostra che cosa significhi veramente essere “padre”; ed è soprattutto il Vangelo che ci rivela questo volto di Dio come Padre che ama fino al dono del proprio Figlio per la salvezza dell’umanità. Il riferimento alla figura paterna aiuta dunque a comprendere qualcosa dell’amore di Dio che però rimane infinitamente più grande, più fedele, più totale di quello di qualsiasi uomo. «Chi di voi, – dice Gesù per mostrare ai discepoli il volto del Padre – al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono» (Mt 7,9-11; cfr Lc 11,11-13). Dio ci è Padre perché ci ha benedetti e scelti prima della creazione del mondo (cfr Ef 1,3-6), ci ha resi realmente suoi figli in Gesù (cfr 1Gv 3,1). E, come Padre, Dio accompagna con amore la nostra esistenza, donandoci la sua Parola, il suo insegnamento, la sua grazia, il suo Spirito.

Egli – come rivela Gesù – è il Padre che nutre gli uccelli del cielo senza che essi debbano seminare e mietere, e riveste di colori meravigliosi i fiori dei campi, con vesti più belle di quelle del re Salomone (cfr Mt 6,26-32; Lc 12,24-28); e noi – aggiunge Gesù – valiamo ben più dei fiori e degli uccelli del cielo! E se Egli è così buono da far «sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e … piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45), potremo sempre, senza paura e con totale fiducia, affidarci al suo perdono di Padre quando sbagliamo strada. Dio è un Padre buono che accoglie e abbraccia il figlio perduto e pentito (cfr Lc 15,11ss), dona gratuitamente a coloro che chiedono (cfr Mt 18,19; Mc 11,24; Gv 16,23) e offre il pane del cielo e l’acqua viva che fa vivere in eterno (cfr Gv 6,32.51.58).

Perciò l’orante del Salmo 27, circondato dai nemici, assediato da malvagi e calunniatori, mentre cerca aiuto dal Signore e lo invoca, può dare la sua testimonianza piena di fede affermando: «Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto» (v. 10). Dio è un Padre che non abbandona mai i suoi figli, un Padre amorevole che sorregge, aiuta, accoglie, perdona, salva, con una fedeltà che sorpassa immensamente quella degli uomini, per aprirsi a dimensioni di eternità. «Perché il suo amore è per sempre», come continua a ripetere in modo litanico, ad ogni versetto, il Salmo 136 ripercorrendo la storia della salvezza. L’amore di Dio Padre non viene mai meno, non si stanca di noi; è amore che dona fino all’estremo, fino a sacrificio del Figlio. La fede ci dona questa certezza, che diventa una roccia sicura nella costruzione della nostra vita: noi possiamo affrontare tutti i momenti di difficoltà e di pericolo, l’esperienza del buio della crisi e del tempo del dolore, sorretti dalla fiducia che Dio non ci lascia soli ed è sempre vicino, per salvarci e portarci alla vita eterna.

È nel Signore Gesù che si mostra in pienezza il volto benevolo del Padre che è nei cieli. È conoscendo Lui che possiamo conoscere anche il Padre (cfr Gv 8,19; 14,7), è vedendo Lui che possiamo vedere il Padre, perché Egli è nel Padre e il Padre è in Lui (cfr Gv 14,9.11). Egli è «immagine del Dio invisibile» come lo definisce l’inno della Lettera ai Colossesi, «primogenito di tutta la creazione… primogenito di quelli che risorgono dai morti», «per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati» e la riconciliazione di tutte le cose, «avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (cfr Col 1,13-20).

La fede in Dio Padre chiede di credere nel Figlio, sotto l’azione dello Spirito, riconoscendo nella Croce che salva lo svelarsi definitivo dell’amore divino. Dio ci è Padre dandoci il suo Figlio; Dio ci è Padre perdonando il nostro peccato e portandoci alla gioia della vita risorta; Dio ci è Padre donandoci lo Spirito che ci rende figli e ci permette di chiamarlo, in verità, «Abbà, Padre» (cfr Rm 8,15). Perciò Gesù, insegnandoci a pregare, ci invita a dire “Padre nostro” (Mt 6,9-13; cfr Lc 11,2-4).

La paternità di Dio, allora, è amore infinito, tenerezza che si china su di noi, figli deboli, bisognosi di tutto. Il Salmo 103, il grande canto della misericordia divina, proclama: «Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso coloro che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere» (vv. 13-14). E’ proprio la nostra piccolezza, la nostra debole natura umana, la nostra fragilità che diventa appello alla misericordia del Signore perché manifesti la sua grandezza e tenerezza di Padre aiutandoci, perdonandoci e salvandoci.

E Dio risponde al nostro appello, inviando il suo Figlio, che muore e risorge per noi; entra nella nostra fragilità e opera ciò che da solo l’uomo non avrebbe mai potuto operare: prende su di Sé il peccato del mondo, come agnello innocente, e ci riapre la strada verso la comunione con Dio, ci rende veri figli di Dio. È lì, nel Mistero pasquale, che si rivela in tutta la sua luminosità il volto definitivo del Padre. Ed è lì, sulla Croce gloriosa, che avviene la manifestazione piena della grandezza di Dio come “Padre onnipotente”.

Ma potremmo chiederci: come è possibile pensare a un Dio onnipotente guardando alla Croce di Cristo? A questo potere del male, che arriva fino al punto di uccidere il Figlio di Dio? Noi vorremmo certamente un’onnipotenza divina secondo i nostri schemi mentali e i nostri desideri: un Dio “onnipotente” che risolva i problemi, che intervenga per evitarci le difficoltà, che vinca le potenze avverse, cambi il corso degli eventi e annulli il dolore. Così, oggi diversi teologi dicono che Dio non può essere onnipotente altrimenti non potrebbe esserci così tanta sofferenza, tanto male nel mondo. In realtà, davanti al male e alla sofferenza, per molti, per noi, diventa problematico, difficile, credere in un Dio Padre e crederlo onnipotente; alcuni cercano rifugio in idoli, cedendo alla tentazione di trovare risposta in una presunta onnipotenza “magica” e nelle sue illusorie promesse.

Ma la fede in Dio onnipotente ci spinge a percorrere sentieri ben differenti: imparare a conoscere che il pensiero di Dio è diverso dal nostro, che le vie di Dio sono diverse dalle nostre (cfr Is 55,8) e anche la sua onnipotenza è diversa: non si esprime come forza automatica o arbitraria, ma è segnata da una libertà amorosa e paterna. In realtà, Dio, creando creature libere, dando libertà, ha rinunciato a una parte del suo potere, lasciando il potere della nostra libertà. Così Egli ama e rispetta la risposta libera di amore alla sua chiamata. Come Padre, Dio desidera che noi diventiamo suoi figli e viviamo come tali nel suo Figlio, in comunione, in piena familiarità con Lui. La sua onnipotenza non si esprime nella violenza, non si esprime nella distruzione di ogni potere avverso come noi desideriamo, ma si esprime nell’amore, nella misericordia, nel perdono, nell’accettare la nostra libertà e nell’instancabile appello alla conversione del cuore, in un atteggiamento solo apparentemente debole – Dio sembra debole, se pensiamo a Gesù Cristo che prega, che si fa uccidere. Un atteggiamento apparentemente debole, fatto di pazienza, di mitezza e di amore, dimostra che questo è il vero modo di essere potente! Questa è la potenza di Dio! E questa potenza vincerà! Il saggio del Libro della Sapienza così si rivolge a Dio: «Hai compassione di tutti, perché tutto puoi; chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono… Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita» (11,23-24a.26).

Solo chi è davvero potente può sopportare il male e mostrarsi compassionevole; solo chi è davvero potente può esercitare pienamente la forza dell’amore. E Dio, a cui appartengono tutte le cose perché tutto è stato fatto da Lui, rivela la sua forza amando tutto e tutti, in una paziente attesa della conversione di noi uomini, che desidera avere come figli. Dio aspetta la nostra conversione. L’amore onnipotente di Dio non conosce limiti, tanto che «non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi» (Rm 8,32). L’onnipotenza dell’amore non è quella del potere del mondo, ma è quella del dono totale, e Gesù, il Figlio di Dio, rivela al mondo la vera onnipotenza del Padre dando la vita per noi peccatori. Ecco la vera, autentica e perfetta potenza divina: rispondere al male non con il male ma con il bene, agli insulti con il perdono, all’odio omicida con l’amore che fa vivere. Allora il male è davvero vinto, perché lavato dall’amore di Dio; allora la morte è definitivamente sconfitta perché trasformata in dono della vita. Dio Padre risuscita il Figlio: la morte, la grande nemica (cfr 1 Cor 15,26), è inghiottita e privata del suo veleno (cfr 1 Cor 15,54-55), e noi, liberati dal peccato, possiamo accedere alla nostra realtà di figli di Dio.

Quindi, quando diciamo “Io credo in Dio Padre onnipotente”, noi esprimiamo la nostra fede nella potenza dell’amore di Dio che nel suo Figlio morto e risorto sconfigge l’odio, il male, il peccato e ci apre alla vita eterna, quella dei figli che desiderano essere per sempre nella “Casa del Padre”. Dire «Io credo in Dio Padre onnipotente», nella sua potenza, nel suo modo di essere Padre, è sempre un atto di fede, di conversione, di trasformazione del nostro pensiero, di tutto il nostro affetto, di tutto il nostro modo di vivere.

Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di sostenere la nostra fede, di aiutarci a trovare veramente la fede e di darci la forza di annunciare Cristo crocifisso e risorto e di testimoniarlo nell’amore a Dio e al prossimo. E Dio ci conceda di accogliere il dono della nostra filiazione, per vivere in pienezza le realtà del Credo, nell’abbandono fiducioso all’amore del Padre e alla sua misericordiosa onnipotenza che è la vera onnipotenza e salva.

Ne’ comunione ne’ scomunica

Intervista a S.E. Mons. Luigi Negri (Il Timone, Maggio 2010, pp. 42-43)

Monsignor Luigi Negri spiega: il primo dovere della Chiesa è difendere i diritti di Dio, mentre non esiste per nessuno un “diritto ai sacramenti”. I divorziati risposati esclusi dalla vita cristiana? È una menzogna frutto della mentalità laicista e terroristica

di Roberto Beretta

I giornali lo cercano spesso perché, in genere, le sue parole sono piuttosto lontane dalle maniere moderate e clericali tipiche di tanti altri suoi colleghi e – dunque – «fanno notizia». In effetti a volte le dichiarazioni di monsignor Luigi Negri – teologo e vescovo di San Marino Montefeltro – risultano spigolose, persino rudi; ma di sicuro hanno il pregio di una chiarezza quasi didascalica. E riservano quasi sempre qualche sorpresa anche agli habitués.

Monsignor Negri, cominciamo subito dall’obiezione più comune, fors’anche qualunquista ma con una certa presa pure tra i cattolici: perché tanta intransigenza della Chiesa verso i divorziati non sposati, tanto da essere ritenuta più severa nei loro riguardi che verso altre categorie di peccatori, per esempio i ladri o i disonesti?

«Dato e non concesso che sia vera la seconda parte della domanda, e cioè che la Chiesa non usi una bilancia corretta per la gravità dei peccati, non si tratta tanto di intransigenza verso i divorziati, quanto di un dovere nei confronti di Dio. La prima difesa che la Chiesa deve mettere in pratica è infatti quella dei diritti di Dio. La fedeltà e l’unità degli sposi si radicano nella fedeltà di Dio, il matrimonio è un sacramento di Cristo e la Chiesa deve rispettare quanto le è affidato non perché venga manipolato, ma perché si resti il più possibile fedeli al messaggio originario. Bisogna poi dire una cosa molto chiara: sostenere che i divorziati risposati sono esclusi dalla vita cristiana è sbagliato, è il frutto di una mentalità laicista e terroristica; ogni fedele vive nella Chiesa secondo la sua capacità e non è detto che la partecipazione alla vita ecclesiale si debba livellare sulla pratica dell’eucaristia: c’è tutta una gradualità di posizioni, che rispondono a casi in cui ci si può trovare anche per propria volontà. Non possiamo dunque ragionare solo nell’ottica delle condizioni individuali, in quanto c’è pure un coinvolgimento della libertà personale nella scelta di mettersi in una certa situazione; e ognuno deve assumersi le responsabilità delle decisioni che prende. Verso i divorziati che non passano a nuove nozze, difatti, la Chiesa si è ben guardata dal praticare una cosiddetta intransigenza».

Altra accusa ricorrente: il processo di annullamento dei matrimoni cattolici costa molto, è lungo, ottiene esito positivo solo per chi ha conoscenze altolocate e in fondo è solo un “trucchetto” per concedere il divorzio ai soliti privilegiati … Come smentire?

«Queste affermazioni fanno parte di una classica “leggenda nera” che va decisamente smontata. La Chiesa è estremamente garantista, conduce processi in cui tutti i fattori vengono tenuti presenti, senza pregiudizio verso nessuna parte. La questione economica poi non si pone proprio: addirittura, a volte è la diocesi che offre il patrocinio d’ufficio e si può fare tutto senza spendere praticamente niente. Il problema è semmai un altro: anche a detta dei due ultimi Papi, nei loro discorsi ai tribunali ecclesiastici, si verifica una certa disinvoltura nella concessione delle nullità matrimoniali.

Credo in effetti che ci sia il pericolo che la Chiesa ceda qualche volta con una certa facilità a pressioni massmediatiche o alla mentalità comune. Ma questo va esattamente in senso opposto all’obiezione da cui siamo partiti».

A proposito del divieto di comunicarsi per i divorziati risposati, lei ha scritto: «I sacramenti non sono un diritto acquisito. Nella mentalità di tanti cristiani, a volte, si insinua invece un’idea di rivendicazione sindacale».

Certo, si può vivere ed essere cristiani anche senza avere l’eucaristia; però è bello che si aspiri al massimo della comunione, no?

«È vero che l’eucaristia è il culmine della vita cristiana. Ma, se mi sono messo consapevolmente e liberamente nelle condizioni di non arrivare su tale vetta, non posso pretendere di farlo a tutti i costi… Nessuno ha diritto a nessun sacramento, tutti sono frutto della grazia di Cristo. E la privazione della pratica sacramentale non è come ad esempio la scomunica latae sententiae per chi fa l’aborto: non esclude la possibilità di fare un’esperienza di Chiesa, pur senza giungere al vertice. D’altra parte nessuno ha costretto questi fratelli a divorziare, tanto meno la Chiesa. E arrivare al punto massimo della liturgia non è un assoluto. Bisogna saper tradurre questo desiderio in preghiera e in sacrificio: la comunione di desiderio, come si diceva una volta».

Dunque per i divorziati risposati non c’è, diciamo così, alcuna scorciatoia.

«Devono rimuovere la condizione di irregolarità in cui si sono messi: la nuova situazione affettiva, la cosiddetta nuova famiglia, il matrimonio civile che rende impossibile la partecipazione piena alla vita alla Chiesa; ma non da oggi: da sempre! E dunque la verità è che, in ogni caso, si deve mettere in conto un sacrificio. Per il resto, ribadisco che nella vita della Chiesa esiste una bellissima articolazione di carismi e di possibilità: chi impedisce, per esempio, ai divorziati risposati di vivere in ogni caso un’intensa vita di carità o di preghiera?».

“Il disegno di Dio per l’uomo e la donna nel sacramento del matrimonio. Il mistero nuziale e la cultura contemporanea”.

Estratto dell’intervento del Patriarca Angelo Scola al Congresso delle Famiglie cattoliche promosso dalla Conferenza Episcopale della Scandinavia, 14 – 16 maggio a Jönköping (Svezia)

La mia presenza tra voi ha per me due ragioni.

La prima è legata alla bellezza e alla necessità che lo scambio di comunione tra le Chiese sia perseguito con sempre maggior tenacia. La comunione tra i battezzati documenta visibilmente quell’unità necessaria a che «il mondo creda» (Gv 17,21).

La seconda è una convinzione recentemente ribadita da Benedetto XVI in occasione della Visita ad limina Apostolorum dei Vescovi dei Paesi Scandinavi proprio con riferimento al presente Convegno. Il Papa ha parlato della «centralità della famiglia per la vita di una società sana» che implica un approfondimento ed impegno per «l’istituto del matrimonio e dell’idea cristiana di sessualità umana»1. L’uomo di oggi – il cosiddetto uomo post-moderno – è, nello stesso tempo, confuso ed assetato. Per questo ha bisogno di incontrare uomini e donne capaci di testimoniare l’entusiasmo che sgorga dalla singolare bellezza del sacramento del matrimonio.

….

1. Amore, matrimonio e famiglia alla prova

Per cominciare è opportuno partire dalla realtà che le società dell’area euroatlantica ci presentano. Il clima culturale attuale viene ormai sinteticamente evocato dalla categoria di post-moderno. Ovviamente questo concetto comprende una varietà di significati e non ci è possibile riassumerli tutti qui. Mi sembra tuttavia che alcune sue caratteristiche siano abbastanza facilmente osservabili.

Anzitutto si impone una situazione di secolarizzazione avanzata. Ovviamente la secolarizzazione non è la stessa in tutti i paesi. Non si possono quindi stabilire immediati parallelismi tra i vostri paesi e, per esempio, l’Italia. O tra l’Italia e la Francia e la Germania. Mi pare tuttavia che un nucleo comune alla secolarizzazione di tutte le società euro-atlantiche risieda in quella che il filosofo canadese Taylor ha definito la secolarizzazione 3. Essa consiste nel considerare le fede in Dio come un’opzione tra le altre. Si è passati cioè da società in cui era «virtualmente impossibile non credere in Dio, ad una in cui anche per il credente più devoto questa è solo una possibilità umana tra le altre»2.

Il secondo tratto della post-modernità, non staccato dal precedente, è che l’uomo odierno rischia di enfatizzare a tal punto la libertà di scelta individuale da considerarla tutta la libertà. Essa risulta in tal modo svincolata da qualsiasi bene oggettivo.

Il terzo dato è lo straordinario connubio che si è realizzato negli ultimi due secoli tra la scienza e la tecnica, in modo particolare nell’ambito della biologia e oggi sempre più in quello delle neuroscienze. Esso ha comportato un profondo cambiamento nella visione della realtà. Il vero non è più dato dalla corrispondenza tra l’intelletto e la “cosa” (adaequatio rei et intellectus), al limite neppure da ciò che è empiricamente osservabile. Il vero è ridotto a ciò che è tecnicamente fattibile. Ciò finisce per stabilire una pericolosa equazione: “si può, quindi si deve”3 (imperativo tecnologico).

L’intreccio di questi fattori ha inoltre radicalmente modificato il modo con cui l’uomo concepisce se stesso, dando origine a trasformazioni e a situazioni inedite anche nell’ambito dell’amore e della famiglia. Il divorzio, le coppie di fatto, le unioni dello stesso sesso, la realtà dei singles, la contraccezione, l’aborto, la procreazione medicalmente assistita, la possibilità di effettuare diagnosi prenatali o pre-impianto, la clonazione, l’omosessualità, hanno prodotto nella sfera dell’amore, del matrimonio e della famiglia una serie di separazioni: tra la coppia e l’essere genitori, tra l’essere genitori e il procreare, tra la coppia-famiglia e la differenza sessuale4. Queste mutazioni non si arrestano alla sfera privata, ma investono la stessa vita civile. Il legislatore infatti, anche qui in grado diverso secondo i diversi paesi dell’area euro-atlantica, appare sempre più disponibile a garantire norma di legge ad ogni “desiderio” del soggetto, per giunta ampliato dalle indefinite possibilità offerte dalla tecno-scienza.

Da un simile contesto scaturiscono per noi una serie di domande: la differenza sessuale, l’amore e la fecondità devono essere considerati fatti contingenti oggi superabili – e forse già superati – o possiedono un valore assoluto? Questi tre fattori, presi in unità, sono realmente essenziali per l’esperienza del matrimonio e della famiglia? La loro unità merita di essere mantenuta e consapevolmente perseguita come qualcosa che chiede alla libertà di ogni persona di scegliere ciò che è buono in vista del suo proprio bene? La famiglia fondata sull’unione matrimoniale fedele, pubblica e aperta alla vita di un uomo e di una donna è veramente la strada adeguata allo sviluppo integrale della persona? Venendo ai vostri paesi e considerando la pluralità di mondovisioni di cui sono portatori i soggetti che li abitano, a partire dalla differenza tra credenti e non credenti, passando per le diverse appartenenze ecclesiali e religiose che danno origine ad un numero elevato di matrimoni misti ed interreligiosi, come far convivere positivamente tale pluralità all’interno della famiglia stessa?

Tutte queste brucianti questioni non fanno che proporre con urgenza un’ulteriore domanda, che sintetizza tutte le precedenti, e a cui ognuno di noi è oggi chiamato, almeno implicitamente a rispondere: chi vuol essere l’uomo del terzo millennio? Infatti, se fino alla caduta dei muri abbiamo assistito a una contesa sull’essere umano (Giovanni Paolo II) in cui però l’oggetto del contendere – l’uomo, appunto – restava, in qualche modo, identificabile, oggi ci troviamo invece di fronte ad un forte smarrimento nel cogliere chi sia l’uomo in se stesso.

Due sono le strade su cui l’uomo post-moderno cerca una risposta.

Per la prima egli vuole essere «soltanto il suo proprio esperimento», secondo un’espressione usata da un filosofo tedesco della scienza. Basta con i discorsi sulla persona e sulla sua dignità intesi come principi universali ed assoluti!

La seconda strada invece conduce a pensare in modo rinnovato questi fondamenti a partire dalla natura relazionale (comunionale) della persona.

Va inoltre sottolineato il fatto che se l’uomo di oggi si trova a questo bivio, allora, come il nostro incontro conferma, la Chiesa è chiamata ad una nuova evangelizzazione. Essa deve lasciar trasparire sul suo volto Gesù Cristo, Lumen gentium. Per sua natura deve mostrare come l’evento di Gesù Cristo sia contemporaneo all’uomo di ogni tempo nella sua unità di anima e corpo (corpore et anima unus, GS 14). Allora tutti gli aspetti umani connessi con l’esperienza nuziale quali l’affettività, l’amore, il matrimonio, la famiglia, la maternità, la paternità, la fraternità, l’amicizia, ma anche il celibato e la verginità consacrata, rappresentano un canale attraverso il quale la Chiesa, Madre e Maestra si prende cura, nell’attuale frangente storico, degli uomini, delle comunità e dei popoli.

…

2. Il mistero nuziale: differenza sessuale, dono di sé, fecondità

Il modo più adeguato per trattare le problematiche fin qui descritte è quello di leggerle attraverso la lente del mistero nuziale nelle sue tre indisgiungibili dimensioni: differenza sessuale, dono di sé, fecondità. L’espressione mistero nuziale infatti svela il carattere profondo dell’amore perché, nel manifestare la sua capacità di mettere in campo l’io, l’altro e l’unità dei due, conduce al cuore dell’esperienza umana elementare5, cioè comune ad ogni persona di ogni tempo e luogo. Il fatto che sia un mistero non si riferisce ad una sua assoluta inconoscibilità. Suggerisce soltanto che essendo una delle dimensioni con cui la libertà personale di ogni uomo entra in relazione con l’infinito, non può essere catturata una volta per tutte in una definizione. A questo proposito scrive Evdokimov: «Nessuno tra i poeti ed i pensatori ha trovato la risposta della domanda: “Che cosa è l’amore?” […] Volete imprigionare la luce? Vi sfuggirà di tra le dita»6.

Esaminiamo quindi brevemente i tre aspetti costitutivi del mistero nuziale senza tuttavia mai dimenticare che essi non possono mai essere separati. Ognuno mette sempre in campo anche gli altri due.

a) Differenza sessuale

Il tema della differenza sessuale, prima dimensione del mistero nuziale, è stato sviluppato dal Magistero di Giovanni Paolo II per approfondire la forza profetica di Humanae vitae a partire dalle sue Catechesi sull’amore umano7 e ripreso recentemente da Benedetto XVI nella Deus caritas est8.

…

Il rapporto tra maschile e femminile chiede quindi di essere pensato simultaneamente attraverso le categorie dell’identità e della differenza. Mentre la prima è abbastanza facilmente riconducibile alla natura personale dell’essere umano e alla conseguente uguale dignità tra l’uomo e la donna (entrambi parimenti esseri umani), la seconda non è priva di problematicità, come attesta il travaglio della cultura contemporanea nella sua radicale difficoltà a pensare la differenza sessuale.

….

La differenza sessuale, integralmente intesa, si rivela come la modalità primaria con cui il singolo, uno di anima e corpo, entra in contatto con il reale. La consapevolezza del proprio essere sempre situato nella differenza sessuale realizza una costante apertura all’altro e indica un cammino di conoscenza di sé. Da qui si capisce che la differenza9 (dif-ferre: portare altrove lo stesso) non può mai essere abolita. È infatti una insuperabile dimensione dell’io personale.

b) Apertura all’altro come dono di sé

È proprio nella differenza sessuale adeguatamente vissuta che l’apertura all’altro può prendere la forma del dono di sé. Muovendo da questo dato si comprende meglio il nesso tra mistero nuziale e sacramento del matrimonio, la cui giustificazione ultima prende le mosse dal linguaggio nuziale della Bibbia10. La tradizione teologica ci propone una via di riflessione nella cornice del testo di Efesini 5,21-33. In questo testo l’esperienza umana dell’amore fra gli sposi, basata sulla differenza sessuale, viene illuminata dall’analogia con l’amore sponsale di Gesù Cristo per la Chiesa, del quale proprio in virtù del sacramento del matrimonio partecipano gli sposi cristiani. Sia chiaro: il sacramento non è un’aggiunta al dato naturale, ma è ciò che lo spiega in profondità. Di qui l’invito di San Paolo agli sposi perché sappiano partecipare di un amore che deve essere totale, personale, redentore e fecondo. Ed è un dato che vale anche per gli sposi battezzati appartenenti a tradizioni cristiane diverse, dal momento che, «in forza del loro battesimo, sono realmente già inseriti nell’Alleanza sponsale di Cristo, con la Chiesa e, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio»11.

Radicata nella differenza sessuale, per essere all’altezza della sua vocazione l’unione tra l’uomo e la donna deve essere fedele e aperta alla vita. Ce lo indica il Catechismo della Chiesa cattolica quando parla dei beni-esigenze del matrimonio12. In proposito è di decisiva importanza superare un grave equivoco. Queste non sono proprietà che si aggiungono all’amore tra l’uomo e la donna. Esse fanno parte dell’essenza dell’amore. Là dove non c’è fedeltà e fecondità non c’è mai stato propriamente parlando amore13. Non si tratta di precetti aggiunti dalla Chiesa quasi per frenare la libera espressione dell’amore. Sono i beni che emergono dalla natura profonda dell’amore umano. In quanto essenziali all’amore essi, benché messi radicalmente in discussione da buona parte dei costumi e della cultura contemporanei, sono sempre in grado di mostrare la loro attualità.

Vediamo brevemente in che modo.

In uno dei suoi ultimi libri, il grande filosofo cattolico Jean Guitton con molta autoironia descrive la sua morte, i suoi funerali e il giudizio di Dio sulla sua vita. Immagina che la sua anima, separata dal corpo, dialoghi con filosofi, poeti, papi, politici. Nel dialogo che riguarda l’amore, in cui Guitton conversa con sua moglie e il poeta Dante, troviamo questa geniale affermazione: «Alcuni si sposano perché si amano, altri finiscono per amarsi perché sono sposati. È meglio che in ogni matrimonio ci siano l’uno e l’altro. “Perché si finisce per amarsi, una volta sposati? È forse il bisogno di conservare la piega che abbiamo preso?”» chiede Guitton. Sua moglie risponde: «“Ci deve essere dell’altro, se si tratta di amore”. “Marie-Louise, qual è quest’altra cosa?”. “Deve riguardare il tempo e l’eternità”»14. Non esiste amore che non implichi il desiderio del “per sempre”. Ce lo dice il fenomeno dell’innamoramento, quando è ascoltato in tutta la sua serietà. Fa parte dell’esperienza di chi ama voler consegnare tutto se stesso senza limiti temporali. Ed è proprio dell’esperienza di chi è amato desiderare che l’amore che lo abbraccia non abbia mai fine. Nel mio compito pastorale mi rivolgo sempre ai giovani in questo modo: “Vi sfido se siete autenticamente innamorati, a dire “ti amo” senza aggiungere “per sempre”. Il “per sempre” fa parte essenzialmente dell’amore. Il genio di Shakespeare lo ha messo in evidenza nel versetto fulminante di un sonetto: «Amore non è amore / se muta quando nell’altro scorge mutamenti / o se tende a recedere quando l’altro si allontana»15.

Se questo è vero per ogni esperienza di sincero innamoramento, tanto più il per sempre dovrà essere presente nell’amore dei coniugi e dei coniugi cristiani.

…

Da quanto detto si capisce meglio cosa intende la Chiesa quando ripropone l’ingiunzione del Signore «quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi» (Mt 19,6). Il versetto ricorda che la decisione umana per l’amore realizza la volontà di continuare l’opera di Dio che ci ha creati maschio e femmina. Al contrario di quanto parte della cultura contemporanea sembra suggerire, l’unione per sempre non è un peso inflitto alla nostra libertà, ma una condizione per poterla mettere in atto. L’indissolubilità rappresenta infatti la possibilità che la libertà si compia, che il desiderio di essere amato e di amare trovi soddisfazione fino a rendere trasparente il disegno originario del Padre sul matrimonio. Tutto questo non è il risultato di una capacità etica superiore degli sposi. Tale pienezza è possibile solo se marito e moglie vivono quotidianamente il proprio rapporto come sacramento, come forma concreta del loro essere Chiesa domestica. A questo livello si capisce quanto sia importante nella vita dei coniugi un’intensa vita sacramentale e una continua ripresa della consapevolezza del proprio battesimo e della propria appartenenza a Cristo. E intorno a questo centro, è offerta la grande possibilità della dedizione vicendevole mediante l’esperienza del perdono16.

c) Fecondità

Per scoprire dove conduce l’amore preso nella sua integralità occorre tornare alla sua origine. Per capire cioè il terzo fattore del mistero nuziale, la fecondità – che è l’esito a cui tende il dono di sé – dobbiamo ripartire dal primo fattore: la differenza sessuale. Ricordiamo che questa dice che l’io è strutturalmente riferito al tu. L’apertura all’altro è costitutiva dell’identità della persona. Lo sposo e la sposa che, in virtù della differenza sessuale, si donano reciprocamente, diventano una carne sola e si spalancano alla procreazione del figlio. Proprio perché fin dentro l’unione coniugale i due non si fondono in un’unità che ingloba entrambi, ma esprimono una piena comunione pur restando persone differenti, essi fanno posto al terzo. A questo proposito il grande teologo svizzero Hans Urs von Balthasar ha potuto genialmente affermare che «l’atto dell’unione di due persone nell’unica carne e il frutto di questa unione dovrebbero essere considerati insieme saltando la distanza nel tempo»17. Questa affermazione rende ragione della forza profetica di Humanae vitae. La procreazione del figlio, che implica l’affascinante avventura educativa, esprime il significato pieno del matrimonio18.

Mi preme aggiungere, per inciso, che anche nei matrimoni misti e in quelli interreligiosi se gli sposi sono resi consapevoli delle difficoltà e rispettano fino in fondo quanto stabilito a livello canonico è possibile una profonda esperienza dell’amore coniugale.

“Educare: una responsabilità, un compito, una gioia”

Relazione del Card. Carlo Caffarra al convegno organizzato dalla FISM

Teatro dell’Osservanza – Imola, 3 maggio 2010

Il Vs. Ecc.mo Vescovo mi ha chiesto di sottoporre alla vostra riflessione alcune considerazioni che prendono spunto dalla Carta formativa della Scuola cattolica dell’Infanzia, un documento che ho pubblicato nel settembre scorso.

1. Essenzialmente il rapporto educativo è un rapporto fra un’autorità ed una libertà.

Il contenuto di questo rapporto è costituito dall’offerta di una proposta di vita fatta dalla persona autorevole alla persona in formazione.

Che cosa si intende per “proposta di vita”? Se paragoniamo la vita alla costruzione di un edificio, ciò che è il progetto per l’edificio è la “proposta di vita” [che costituisce il contenuto del rapporto educativo] per la persona educanda.

In queste semplici osservazioni è racchiuso tutto: il compito, la responsabilità, la gioia di educare. Ma anche i gravi problemi.

2. Esistono alcuni presupposti che implicitamente o esplicitamente devono essere ammessi dall’educatore, altrimenti la relazione educativa non può neppure essere istituita, o rischia comunque di isterilirsi.

→ La libertà ed il suo esercizio non è un assoluto al di sopra del quale e prima del quale non esiste nulla. Mi spiego con un esempio molto semplice. Hitler e Madre Teresa hanno vissuto secondo un progetto esistenziale liberamente scelto e realizzato. Sono sicuro che nessuno di voi però pensa che sia la vita di Hitler che la vita di Madre Teresa meritano lo stesso giudizio, dal momento che ambedue erano liberamente vissute.

L’esempio ci fa capire una cosa di fondamentale importanza. Esistono progetti di vita buoni e progetti di vita cattivi. O – il che equivale – esiste una verità circa ciò che è bene e ciò che è male, che precede l’esercizio della nostra libertà e in base alla quale esso è giudicato.

Perché una persona si assume il compito e la responsabilità di fare ad un’altra una precisa proposta di vita? Perché ritiene che questa proposta sia vera: dica cioè la verità circa ciò che è il bene e il male della persona. Ed anche perché ritiene che l’altro possa sbagliarsi nel progettare la sua vita: siamo al secondo presupposto.

→ La persona umana nasce avendo nel cuore un desiderio illimitato di beatitudine, e in questo desiderio di beatitudine la mano creatrice di Dio ha seminato una inestinguibile sete di verità e di bontà. La persona umana, quando giunge nel mondo, è come una grande promessa che può essere realizzata e può essere delusa. Non può essere lasciata a se stessa: ha bisogno di essere, e chiede di essere aiutata a realizzarsi nella verità e nel bene. L’atto educativo nasce dalla condivisione del destino dell’altro. Non una condivisione qualsiasi, ma che si concretizza precisamente nell’indicazione della via che porta alla beatitudine.

→ Tutto questo comporta da parte dell’educatore una visione della persona umana; l’educatore deve saper rispondere alla domanda: chi è l’uomo? Il rapporto educativo si radica sempre in un’antropologia.

3. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per definire il rapporto educativo dal punto di vista della fede cristiana.